ワンダーボックス体験談~その4~

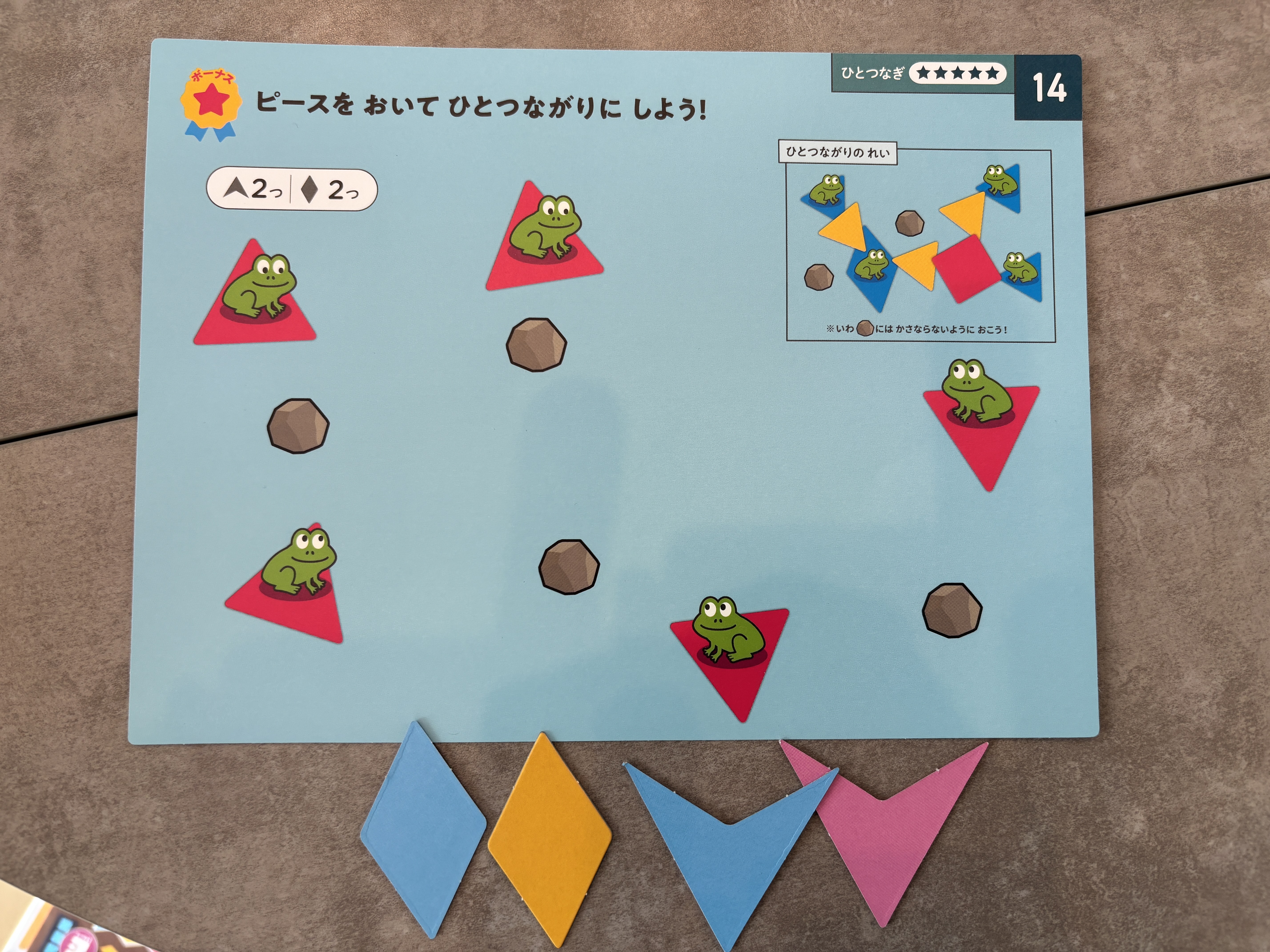

毎月のキットに教材に入っている「ハテニャンのパズルノート」に

子供が取り組む様子をご紹介!

考える力を育てるノート

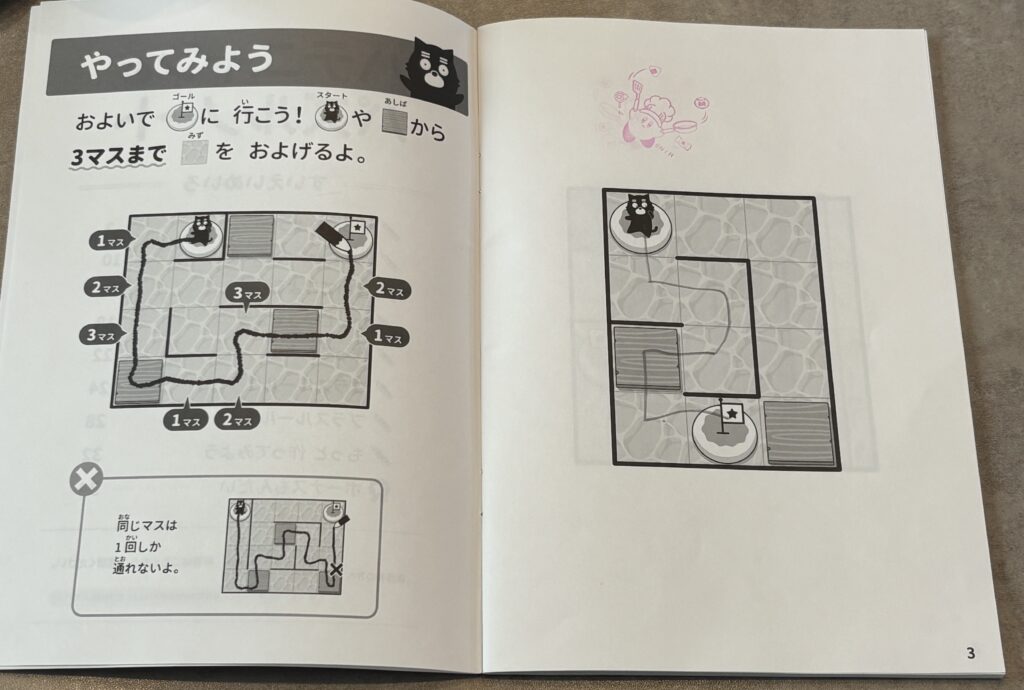

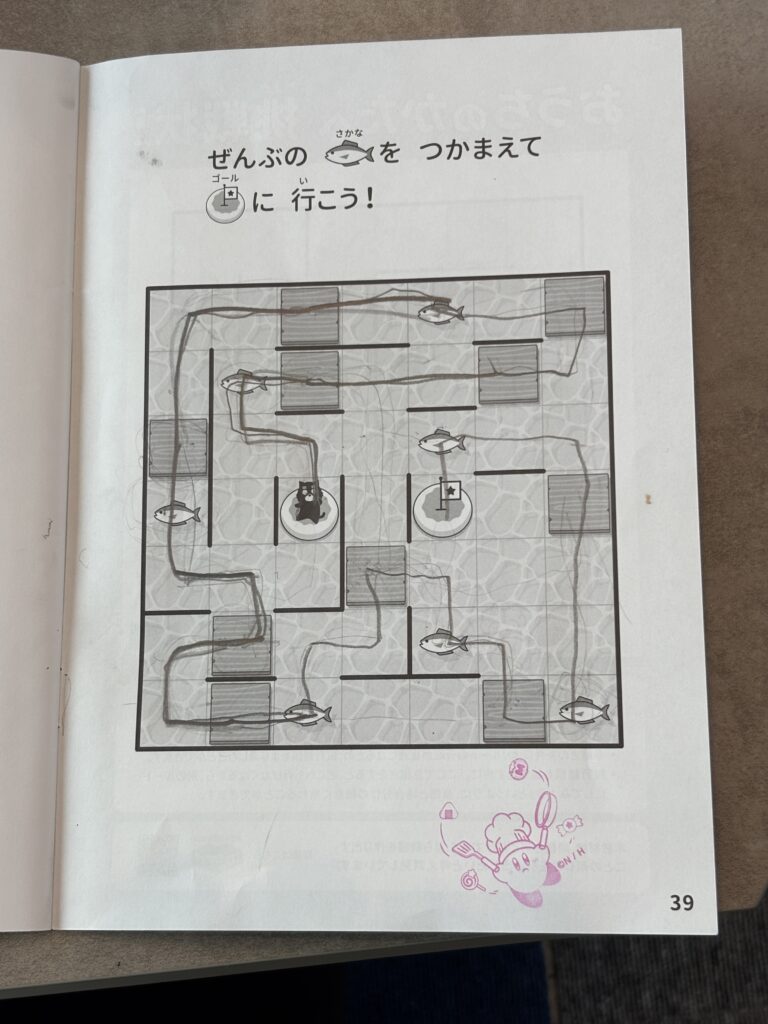

↓のように、与えられる様々なパズル問題に、どんどん挑戦していくノートです。

最初は、とても簡単な問題で、子どもがルールを理解します。

そこから、少しずつ問題は難しくなり、最後のページは親が隣で見ていても、

明日までには、解いておきます。

というレベルに。(ちょっと大げさですが)

鉛筆の跡から、何度も考えた様子が少し伝わるかなと思います。

次男(5歳)は15分くらい集中して考えていました~

ワンダーボックスの教材ですから、いつも子供の「考える力」を

伸ばすことを重視してくれていて、

何度も失敗しながらも試行錯誤して取り組むことが当たり前になります。

まぁ、こんなパズル問題の書籍もたくさんあると思いますが、

ここからが「ハテニャンのパズルノート」のいいところ。

ルールがプラスされていく

何問か解いて、コツをつかんできたのもつかの間。

例えば、「自分で足場を1つ書き足して、問題を解こう」など、

途中でルールが追加されます。

そこで、改めて子どもがルールの中で何ができるのかを考えて、

別の視点から問題を解いていくという面白さがあります。

しかも、プラスルールの多くの問題は、解き方が複数あります。

正解が一つではなく、子どもたちの考えを正解にできてしまう!

そんな遊び心が残っていることがワンダーボックス全体の魅力なんですよね~

問題を作ってみることも!

さらに、パズルノートでは、自分で問題を作ってみよう!というものも。

ここで作った問題は、写真に撮って、ワンダーボックスのアプリにあげて、

他のみんなに解いてもらうこともできてしまうのです。

どうしたら、もっと難しい問題を作れるかなと考えるのは、

問題を作る時の楽しさも教えてくれます。

人に見てもらうものなので、丁寧に仕上げよう

という気持ちも自然に身に着けてくれますし、発信する楽しさも味わえます。

難しい問題ができたときの、子どものニヤリ顔もいいもんですよ。

これは、なかなか解けない。悪い顔しとるで~

えんぴつをもってゲームしよう

ゲームと「お勉強っぽくないお勉強」をうまく組み合わせてくれている

ワンダーボックス。

いきなりテレビゲームさせることに抵抗があれば、

えんぴつも使いながら、子どもが楽しく取り組めるので、

ぜひ検討してみてください。

ゲームで子育てすることの良さも感じてもらえるはず。

紹介コードも載せておくので、ぜひ一緒にやりましょう。

紹介コード:Rf88h6THXKBP

コメントを残す