ゲームで空間認識能力を育てよう

ゲームばっかり見てないで、外で遊びなさい!

親から言われるこの言葉(私は言ったことありませんが。)には、きっと2つの危機感から来ています。

1つは、運動不足。でも、このブログではリングフィットで解決済みとして。

もう1つは、平面の画面ばかり見ていることで、

子どもが2次元の狭い世界にいるように感じてしまうことです。

でも、ゲーム画面でも空間を認識する能力が育っているって知っていました?

ゲームをしている人の方が空間認識能力が高い

度々のご紹介のこの書籍。スタンフォード・オンラインハイスクール校長の星博士がゲームについてこんな本を出してくれています。

| なぜゲームをすると頭が良くなるのか (PHP新書) [ 星 友啓 ] 価格:990円 |

そしてこの本では、なんと日常的にゲームをする人の方が、空間認識能力が高い!

というデータが紹介されています。

平面の画面の映像でも、色や影などから人間は奥行きを感じられるようになっているそうで。

それに合わせて、自分のキャラクターを動かす、って確かに頭の中で空間が出来てるわけですね。

実体験が少ない0~5歳では難しいとのことですが、

土日には親が一緒に外に遊びに行くように工夫すれば、十分に補填できそう。

むしろ、ゲームしている方が能力が伸びる分野もあるなんて、

何だ、ゲームしてても心配いらないじゃない。

シンクシンクの空間認識力ゲーム

昨日に引き続き、シンクシンクという知育アプリもご紹介。

ウチでは、長男(8歳)が3歳ころから、ワンダーボックスという通信教育から始め、

シンクシンクの問題をもう5年ほど毎日3分×3問ずつ解いています。

さまざまな種類のゲームがあり、親も本気で競い合えるので、

全ての親御さんにとってもお勧めのアプリです。

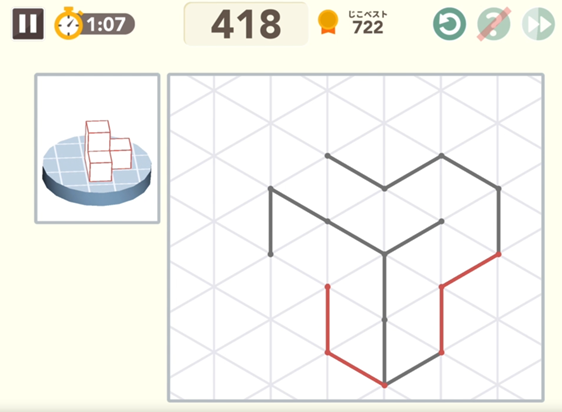

その中で、長男が得意とする空間認識能力が試されるゲーム。どっちとおる?

初めて見た方は、面食らうくらい難しいでしょ。

長男は5歳くらいからずっと得意にしていて、学校の問題の立体図形なんかにも全く抵抗がないみたい。

もう、これ親は全然子どもにかないません。

長男には長男の、次男(5歳)には次男の

それぞれ得意なゲームがあるのも面白いところ。

私に代わって、誰かうちの子の記録を破ってください!

「ポケモンフレンズ」から始めてみても

シンクシンクを作っているワンダーファイという会社さんは、

今年、「ポケモンフレンズ」というアプリも出していますよね。

問題はシンクシンクと一緒かなぁと思ってしまうため、

シンクシンクを極めた我が家で今から手を出すことはなさそうですが、

5年前にこれが出ていたら、絶対にやっていたなぁとも。

でも、ポケモンフレンズをきっかけにたくさんの人がシンクシンクにも参加して、

もっと子供たちが競い合えるようになればいいなぁ。

コメントを残す